資格学校に通っていても階段の作図の手順まで詳しく説明を受ける機会はないかなと思います。

僕も1年目のときを思い出してみると、そんな感じでした。

僕の場合、段の幅をわざわざ定規で計って描いてました。

(僕だけですかね(笑))

この記事は作図を始めたばかりの人に向けた内容なので、初歩的な内容ではありますが、特に1年目の方は早目に知っておくべき内容だと思います。

手順

利用者用階段の階高4mを例にします。

その他の階段も描き方の考えは同じです。

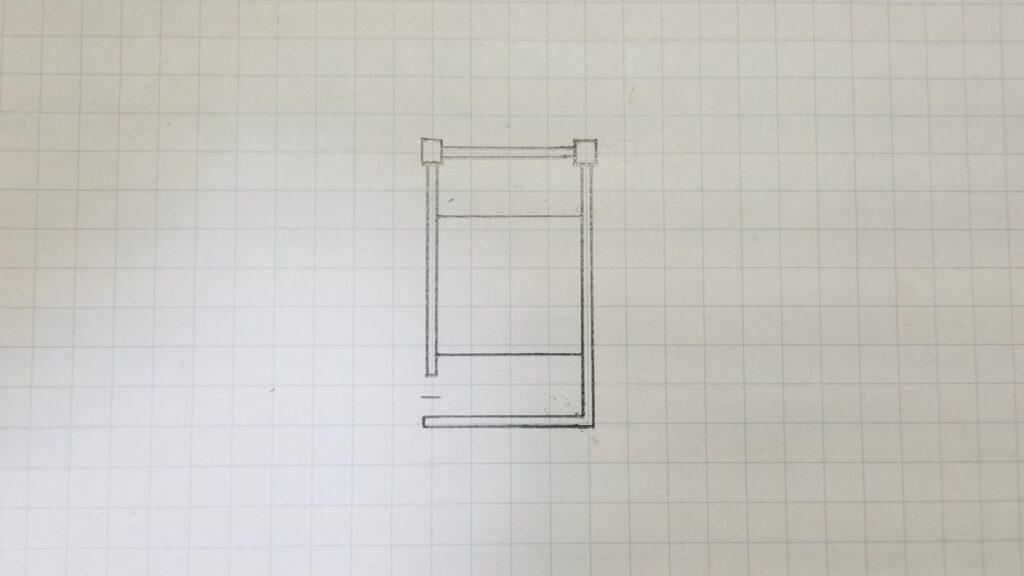

まず、階段の壁を描き終えているところから説明します。

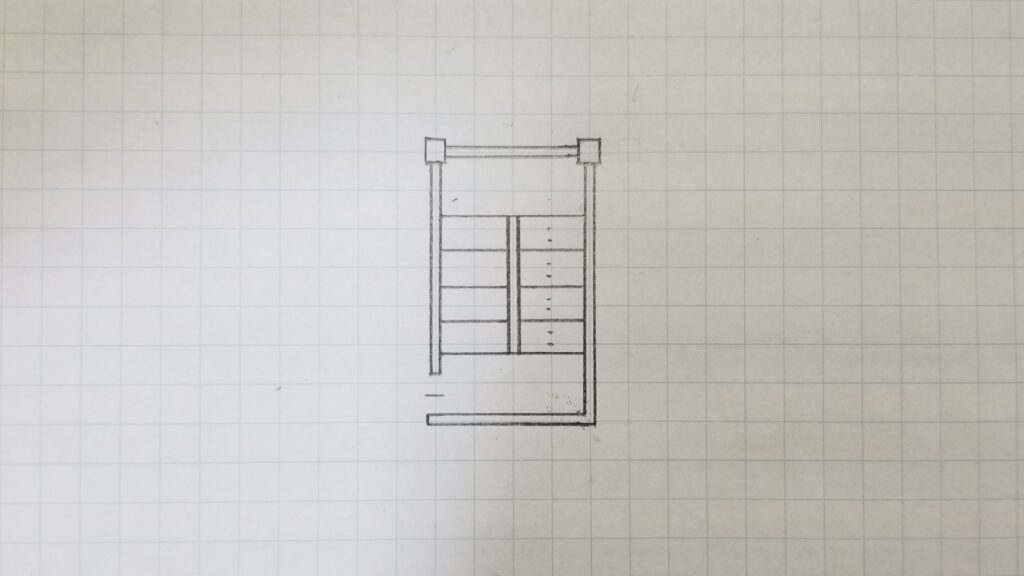

最初は以下の写真ように、横に2本の線を引きます。

これはそれぞれ端部の壁からおよそ1.75マス分のところに目検討で線を引きます。

定規で正確な寸法を計ると、それだけで時間がかかってしまいます。

また、目検討で線を引いても見栄えはそんなに変わらないので大丈夫です。

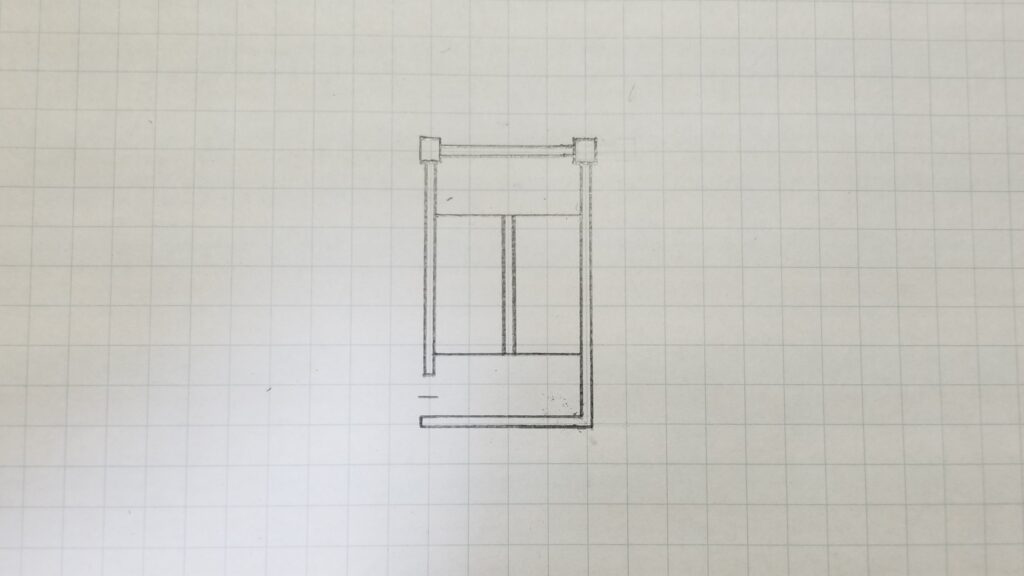

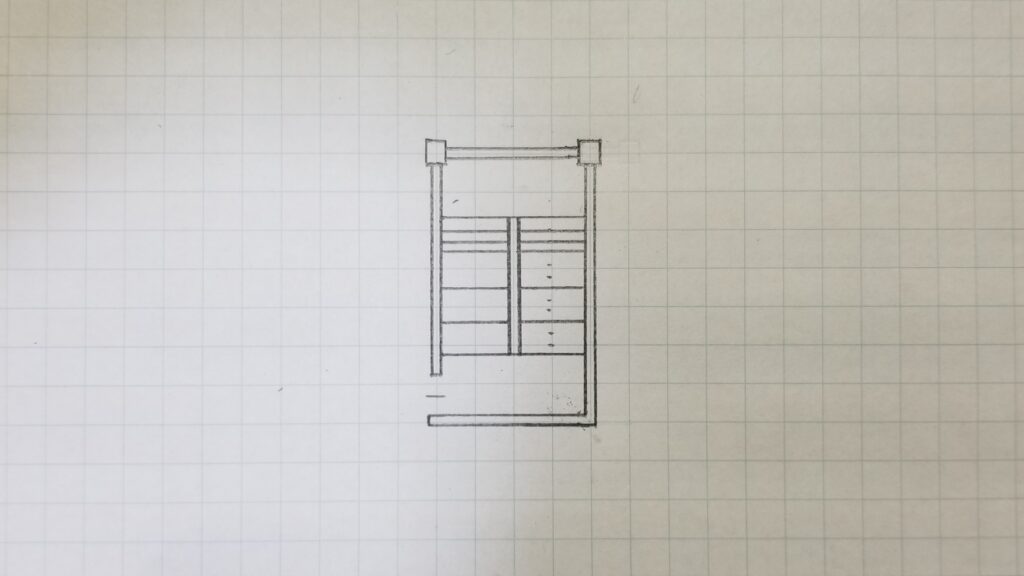

次に以下の写真のように、中央の壁を描きます。

これは問題ないですよね。

もちろん壁の厚さも目検討です。

次に以下の写真のように、中央に階段の段の線を引きます。

これも目検討で中央をねらって線を引きます。

もっと細かく言うと、僕の場合はシャープペンシルのペン先を中央に置き、次に平行定規をそのペン先にあてがうようにして位置を決めて、そして線を引きます。

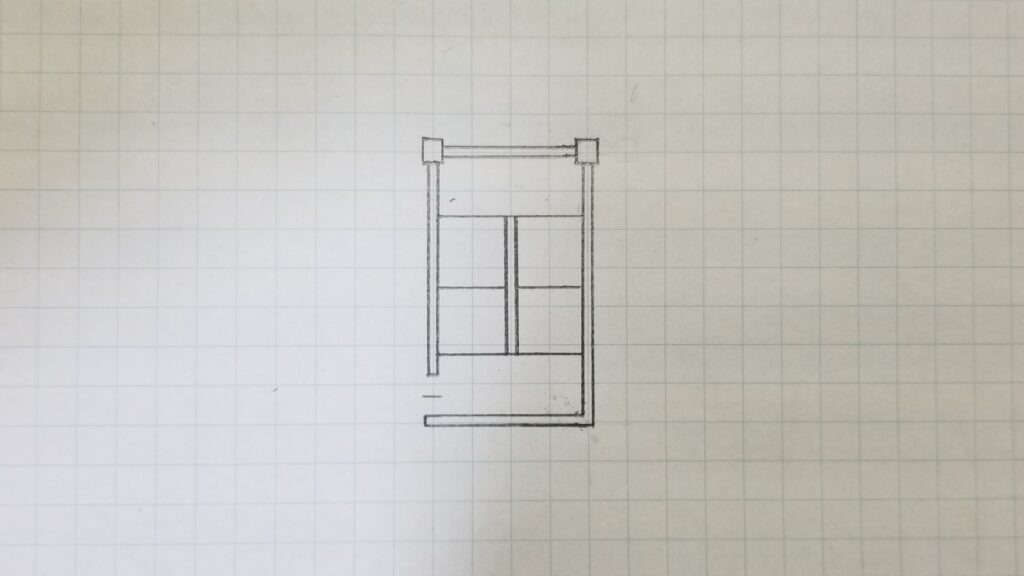

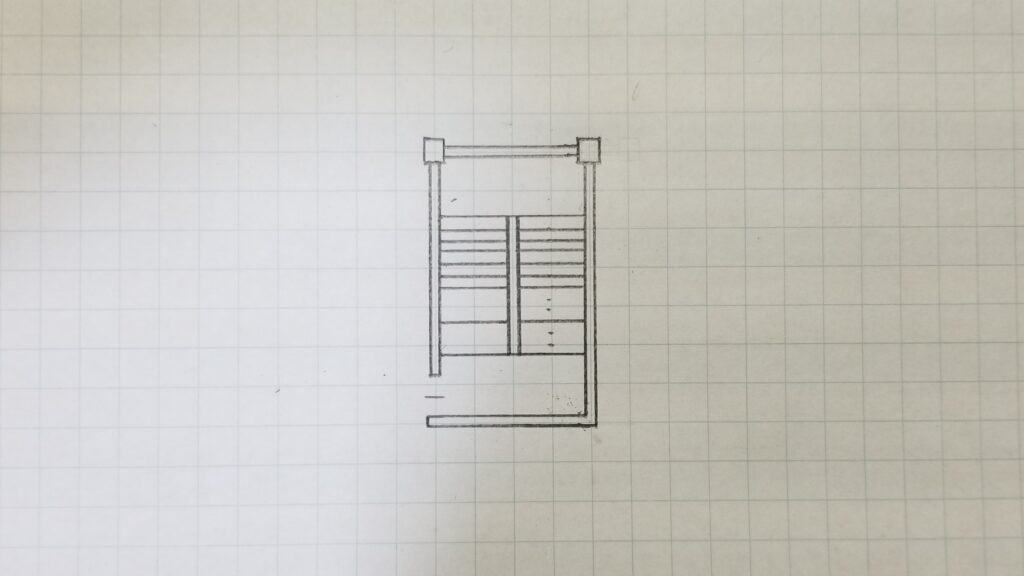

次に以下の写真のように、4分の1の位置に線を引きます。

これも一つ前の手順のように目検討で位置を決めて引ます。

次に以下の写真のように、それぞれのスパンを3等分します。

僕の場合は右半分の点のように目印をつけます。

もちろんこれも目検討です。

そして、ここでは写真で見やすいように濃く描いていますが、実際は自分が見える程度で薄く印をつけます。

この3等分も決してわざわざ定規で計りません。

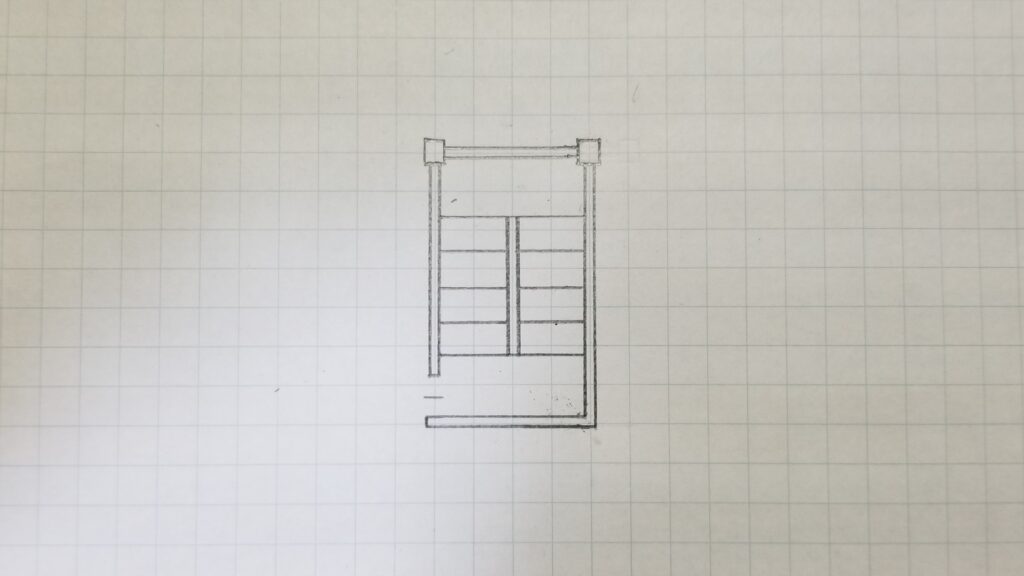

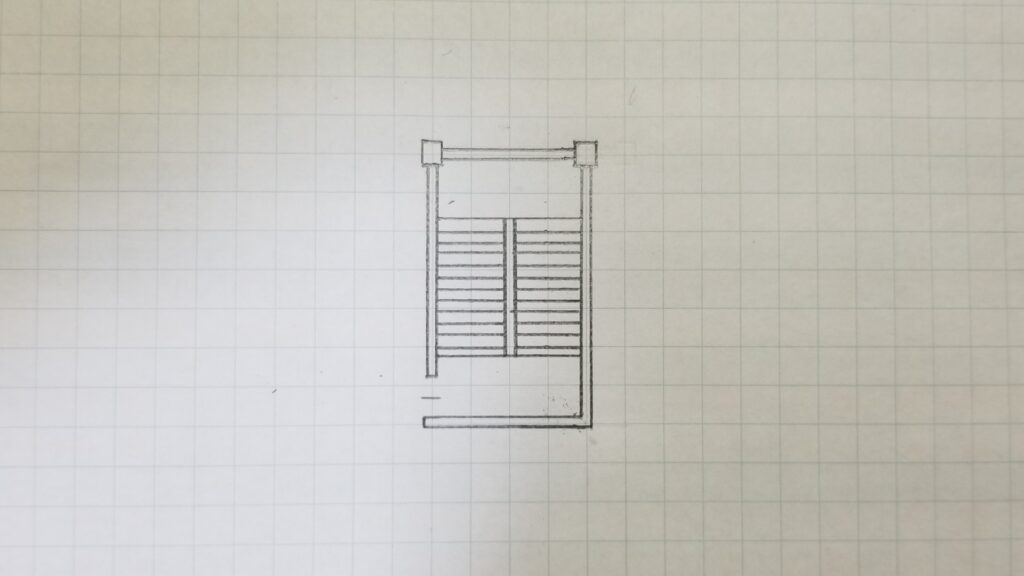

次に以下の写真のように、上から目印に従って線を引いていきます。

この時点で既に段の間隔がずれてしまっていますが、この程度であれば全く問題ありません。

多少のずれは気にせずどんどん進んでいただきたいと思います。

次に以下の写真に示すように、同様に進めていきます。

次に以下の写真に示すように、段を全て描き終わりました。

この程度の間隔のずれであれば、十分な許容範囲だと思います。

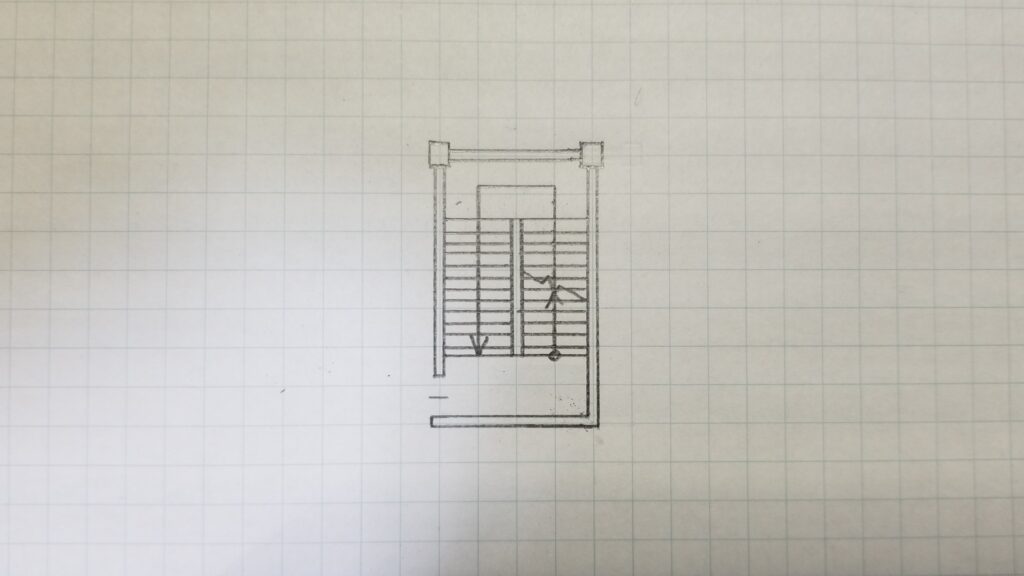

次に以下の写真のように、これで完成になります。

「コ」の字型の直線部分以外は全てフリーハンドです。

(矢印の先端の「v」、切断位置を示す斜めの「z」みたいな線、小さな丸ことです。)

まとめ

以上が階段の描き方になります。

これは他の階段でも考え方は同じです。

定規で寸法を計る必要は全くありません。

階段の種類によっては5等分して段を描く場合もありますが、その場合も目検討です。

具体的に言うと、4つの薄い目印を打ってから線を引きます。

どうしても間隔が不均一で気になる場合は、最初に打った4つの目印はわざわざ消さず、それより若干濃い目印で打ち直すといった感じです。

「もう知っているよ」という方も多いとは思いますが、中には新しい気づきがあった方もいると思います。

参考にしていただければ幸いです。